ニュース・お知らせ

障害もつ子どもの生活費どう残す 民事信託活用も

障害もつ子どもの生活費どう残す 民事信託活用も

- 日本経済新聞

- 2015/4/18 6:30

子どもが障害を持つ場合、親は自分が亡くなった後、だれが子どもの面倒をみてくれるのだろうかと心配になります。子どもが安心して暮らせるように財産を残して生活費を確保しておいてあげることが大事です。民事信託推進センター(東京・中央)によると、「信託制度の一つである民事信託を利用する方法がある」と言います。

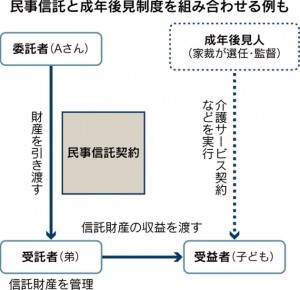

これは財産を所有する人(委託者)が特定の誰か(受託者)に財産を引き渡し、その信託財産から生じる収益を、別の誰か(受益者)に渡していく仕組みです(図)。弁護士や司法書士などに頼めば、契約書を作ってもらえます。

事例ではAさんが委託者です。弟に受託者になってもらい、預貯金や賃貸アパートなどを信託財産として引き渡します。利子や賃料収入を子どものBさんが受け取る契約にしておけば将来、生活費に充てられます。子どもが受益者です。

受託者(事例ではAさんの弟)になると、大きく3つの義務を負います。善良な管理者として注意深く信託財産を管理する義務、受益者のために忠実に仕事をする義務、信託財産と受益者自身の財産を分けておく分別管理義務です。

くつぬぎ司法書士事務所の司法書士、村山澄江さんは「Aさんが元気で子どもの面倒をみられる間は、Aさん自身を受益者にしておくといい」と指摘します。子どもを受益者にすると贈与税が課される心配があるからです。Aさんが死亡したときに、受益者を子どものBさんに変更するようにします。

信託財産からBさんに一定額の収入が渡るとしても、本人に判断能力がなければ生計は立てられません。民事信託契約の際、Bさんの身の回りの世話を、弟に頼む事項を入れるのは可能ですが、財産の管理に加えて身上の監護までを弟1人がするのは大変です。

そこで「成年後見制度を使うことが考えられる」と村山氏は言います。成年後見制度は、判断能力がない人を守るために、家庭裁判所が認めた後見人が、本人に代わって生計を管理したり介護サービスの契約をしたりする仕組みです。

後見人には親族のほか、弁護士や司法書士ら法律専門職がなることができます。後見人の仕事ぶりは家裁が監督します。信託財産を弟がきちんと管理できるかという問題もあります。Bさんの後見人として専門職がつく方法であれば、生活費の支払いの状況などを通じて、弟をチェックできます。

![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)